Zwei Mythen umranken den Stein

Um den historischen Stein, der viele Jahre im Sockel der zur „Wiener Spitze“ gehörenden Einsiedelei eingelassen war, rankt sich eine Sage, die oft und gern erzählt und in Kirchberger Chroniken niedergeschrieben wurde. Kunsthistoriker Günter Hummel jedoch hat eigene Untersuchungen angestellt und kam zu ganz anderen Ergebnissen. Ob Mythos oder Fakt – beide Darstellungen sind spannend zu lesen.

Die Sage um den Gedenkstein Ortschronist und Ehrenbürger Camillo Bräuer

Der Gedenkstein stand früher an der Straße nach Wolfersgrün und später an verschiedenen Stellen der Stadt. In den Stein gehauen sind ein Schwert, ein Teil eines Rades sowie die Jahreszahl 1701. Könnte der Stein reden, so würde er uns die folgende Geschichte erzählen, die sich im Jahre 1701 zugetragen haben soll:

An einem schönen Herbsttag weidete ein Hirtenbub seine Herde am Borberg. Er hieß Johannes David Petzold, kurz Hansdaved. Die Hände im Nacken verschlungen, lag er im Grase und blinzelte in die Sonne. Er dachte wieder an die Geschichte, die sich die Leute vom Borberg erzählen. Sie beschäftige ihn jeden Tag und seine Neugierde wurde immer größer. Langsam erhob er sich und schritt auf eine verrostete Eisentür zu, die einen Brunnen im Berg verschloß. Hinter ihr sollten sich nach den Berichten der Leute zwölf schwarze Männer mit zwölf schwarzen Hunden verbergen. Vor ihnen kannte Hansdaved keine Furcht, wohl aber vor dem bösen Gesichts seines Herrn, der ihm streng verboten hatte, vom Vieh wegzulaufen. Doch das vergaß er und öffnete die geheimnisvolle Tür, die sich kreischend in den Angeln drehte.

Er betrat einen dunklen Gang. Erschrocken zog er die Hand zurück, als er das feuchtkalte Gestein an der Brunnenwand berührte. Sein Atem ging keuchend und es war ihm, als ob ihn jemand die Kehle würgte. Die Angst trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Als er fliehen wollte, konnte er nicht einmal den Kopf wenden. Nur die zwölf schwarzen Männer musste er immer blicken, die ihn schrecklich anstarrten. Als er auch noch die zwölf schwarzen Hunde hervorspringen sah, hielt er die Hände vor die Augen und stürzte zu Boden.

Vor dem Brunnen erwachte er wieder. Nach und nach fiel ihm wieder ein, was sich zugetragen hatte. Wie er aber vor den Brunnen gelangt war, konnte er sich nicht erklären.

Er suchte nach seinem schwarzen Käpplein, fand es aber nicht. Auch die Kühe waren nirgends zu erblicken. Sie hatten sich beim Mittagläuten, als sie niemand nach Hause trieb, allein auf den Weg gemacht.

Schon von weitem sah der Junge jetzt das zornige Gesicht des Meisters Wohlrabs, so hieß sein Herr. Der wollte nach dem Rechten sehen. Da floh Hansdaved in das Gebüsch und wagte nicht nach Kirchberg zurückzukehren. Zwischen den Teichen hindurch über Hirschfeld gelangte er nach einigen Tagen bis Plauen. Dort klopfte er an die Tür seiner Verwandten, die ihm eine Arbeit versorgten.

Meister Wohlrab indes ging mit finsterem Gesicht und Angst in den Augen umher. Vergeblich hatte er am Borberg nach dem Knaben gesucht, den er mit dem Stock tüchtig strafen wollte. Mit Schrecken hatte er jedoch bemerkt, das jemand an der Tür des Brunnens gerüttelt hatte. Nun öffnete er sie selbst und sah im Gang das schwarze Käpplein liegen. Er glaubte nichts anderes, als dass die Geister den Knaben geholt hätten, warf den Stock weg und rannte nach Hause. In der Stadt aber sah man die Kühe ohne Hütejungen einziehen und bemerkte auch das sonderbare Verhalten Meister Wohlrabs. Er lief verstört umher und konnte seine Unruhe nicht verbergen. Da fingen die alten Weiber an zu tuscheln, und die Kinder machten einen großen Bogen um ihn.

Eines Tages stand der Amtsdiener vor seiner Tür und verlas ihm ein Schreiben, in dem er angeklagt wurde, seinen Hütejungen ermordet zu haben. Man legte ihm Fesseln an und verhaftete ihn. Die Richter berieten, ob sie ihm mit dem Schwert dem Kopf abschlagen oder ihn auf ein Rad binden und über ein Feuer drehen sollten, woran der Denkstein noch erinnert.

Der Kurfürst August der Starke, der gerade in Wiesenburg jagte, entschied, dass er aufgehängt werden sollte. Wie sehr Meister Wohlrab auch seine Unschuld beteuerte, man hatte den Stock und das Käpplein am Borberg gefunden. Das genügte. Am Täubertsberg wurde der Galgen errichtet und der Verurteilte hingeführt. Mit ihm zogen die Geistlichen, die Richter und viel neugieriges Volk. Der Amtmann verlas nochmals das Urteil und legte Meister Wohlrab die Schlinge um den Hals. Die Frauen schluchzten und die Männer standen ernst und stumm. Da preschte ein Reiter die Lengenfelder Straße herein und schwenkte ein weißes Tuch. Man glaubte, es wäre ein Bote des Kurfürsten und wartete. Wie staunten aber alle, als sie Hansdaved erkannten, der vom Pferde sprang. Noch ganz außer Atem berichtete er, dass er in Plauen zweimal geträumt habe, Meister Wohlrab sollte seinetwegen hingerichtet werden. Da hatte er es seinem Herrn erzählt und der meinte: „Wenn du das ein drittes mal träumst, nimm mein schnellstes Pferd und reite nach Kirchberg.“ Als er es nochmals träumte, bestieg er noch in der Nacht das Pferd und jagte los. Vor Kirchberg hielten ihn die Jäger des Kurfürsten auf und als er ihnen die Geschichte berichtete, brachten sie ihn zu ihrem Herrn. Als der Kurfürst davon hörte, begnadigte er Meister Wohlrab und befahl Hansdaved, schnell zum Richtplatz zu reiten. Gerade noch in letzter Minute traf er dort ein.

Es war für die Kirchberger ein besonderer Tag im Jahre 1701, als sie wieder nach Hause zogen. Ihnen voran schritten Meister Wohlrab und sein Hütejunge. An der Stelle aber, an der die Jäger Hansdaved aufgehalten hatten, errichtete man einen Gedenkstein mit einem Schwert, einem Rad und der Jahreszahl 1701.

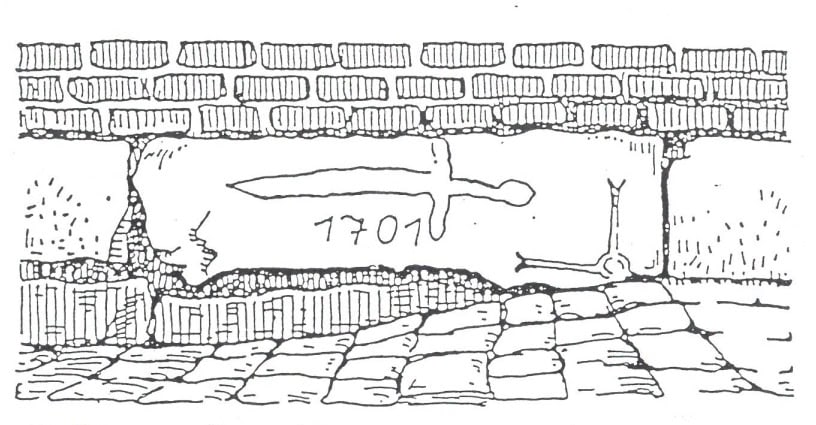

Am Gasthaus „Wiener Spitze“ in der Auerbacher Straße von Kirchberg bei Zwickau befindet sich am zurückspringenden Nebengebäude ein im Jahre 1928 eingesetzter Stein mit zwei bildlichen Darstellungen und einer Jahreszahl. Dieser Granitstein ist 128 cm lang, 32 cm breit und weist unterhalb der Schwerteinritzung Unebenheiten auf, die auf seine ursprünglich senkrechte Aufstellung hindeuten und somit im Erdreich nicht sichtbar waren. Von den Kirchberger Chronisten wird er als „historischer Stein“ oder auch als „Denkstein“ bezeichnet.

Überliefert wird durch Anton Bär, dass der Stein einst wegen einer unausgeführt gebliebenen Hinrichtung errichtet worden sei, die in Kirchberg am Galgenberg stattfinden sollte. Auf der heute nur sichtbaren einen Seite zeigt er zwei Zeichen: einmal die Figur eines angeblichen Galgens und daneben das Schwert des Henkers. Diese beiden Zeichen werden in Kirchberg in einer sagenhaften Erzählung erklärt: Einst sollte unter dem Zulauf der Menge ein vornehmer Kirchberger am Galgenberg hingerichtet werden. Er war schuldig gesprochen, seinen Hirtenjunge ermordet zu haben, da dieser unauffindbar war. Wie der Junge jedoch später schilderte, sei er von den drei Jungfrauen am Borberg, wo er gewöhnlich seine Kühe weidete, so bezaubert worden, dass er den Heimtrieb der Herde vergaß und aus Furcht über seine Nachlässigkeit zu nahen Verwandten in die Gegend von Plauen entwich. Aber von Alpträumen getrieben, brach er nach Kirchberg auf und konnte gerade noch rechtzeitig seinen Brotherren, der bereits unter dem Galgen stand, erretten. Und dort, wo man den eine weiße Fahne schwenkenden heranreitenden Burschen vom Galgenberg aus zuerst erblickt hatte, wurde dieser Stein aus Dankbarkeit errichtet. Soweit diese beinahe märchenhaft anmutende Überlieferung, die am Stein haftet und zäh weiterlebt. Für unsere Untersuchung ist sie aber ohne Bedeutung.

Doch verfolgen wir zunächst das weithin Bekannte über den Stein: Seine verschiedenen Standorte lassen sich aus den Angaben von Camillo Bräuer bis ins einzelne verfolgen. Zuerst stand er am Münchschen Steinbruch an der Wolfersgrüner Straße. Wo das Leutersbacher Wasser in den Rödelbach mündet, wurde er dann in die Brüstungsmauer eingesetzt. Nachdem diese Mauer wegen zu großen Wasserstaus niedergerissen werden musste, brachte man ihn an die Brücke beim Gasthaus „Wiener Spitze“. Infolge der Erweiterung der Brücke gelangte er in den Hof des Stadtbauamtes. Und schließlich hat ihn C. Bräuer, dem es zu verdanken ist, dass er erhalten blieb, im Garten seines Lokals „Wiener Spitze“ untergebracht, bis er dann schließlich seinen Platz als Mauersockelstein in dem anfangs erwähnten Nebengebäude fand.

Unsere Untersuchung wird aber aufzeigen, dass es sich bei diesem „Denkstein“ um ein mittelalterliches Sühnekreuz handelt, welches von den Fachleuten bisher noch nicht erkannt wurde und hier näher erläutert werden soll.

Die einst vorhandenen Kreuzarme wurden möglicherweise erst bei der Verwendung als Brüstungsmauerstein im Bachbett vollends abgeschlagen. Die unterbrochene Einritzung der Kreuzdarstellung beweist, dass diese bis in den ursprünglich rechten Kreuzarm und über die heutige Längskante hinaus reichte. Bei dieser Einritzung handelt es sich nicht um einen „Galgen“ oder um ein „Wagenrad“, wie die Überlieferung will, sondern um ein verstümmeltes Malteserkreuz, wie sie im Mittelalter häufig zu finden sind. Diese Kreuzform war im Mittelalter das Zeichen des Johanniterordens, aus dem wiederum die Deutschordensherren hervorgingen. Es hatte seine Bedeutung mehr in der Heraldik oder eben als Ordenszeichen.

Hier muss aber zunächst erwähnt werden, dass die weiterschreitende Steinkreuzforschung herausgefunden hat, dass es sich bei solchen Einritzungen auf Sühnekreuzen um eine Bildsprache handelt, die dem Leseunkundigen des Geschehene verdeutlicht. Das eingeritzte Malteserkreuz muss als Berufsmerkmal bzw. Standesemblem des Getöteten angesehen werden, wie Zeichen auf Kreuzen auch in erhalten gebliebenen Sühneverträgen gefordert werden können. So lässt sich das abgebildete Malteserkreuz ohne Bedenken als „Berufszeichen und Erkennungsmal“ eines Angehörigen des geistlichen Standes – oder noch genauer: der Deutschordensherren – deuten. Die Bestätigung des geschilderten finden wir in der neuen Sächsischen Kirchengalerie, wonach 1507 ein Priester namens Jacobus Magwitz in Kirchberg erschlagen und die Stadt deswegen mit dem päpstlichen Inderdikt belegt wurde. Leider lässt sich diese Angabe aus dem ältesten Kirchberger Gerichtsbuch nicht belegen. Es führt zwar für das Jahr 1510 eine Steinkreuzsetzung auf, die aber mit unserem Stein nichts zu tun hat.

Versuchen wir zunächst die Herkunft des erschlagenen Priesters Jacobus Magwitz näher zu bestimmen. Ihn selbst kann man nicht direkt nachweisen, aber das Geschlecht derer von Magwitz oder auch Machwitz, dem er höchstwahrscheinlich entstammt, ist näher bekannt. Es ist gleichnamig mit dem Dorfe Magwitz, zwischen Oelsnitz und Plauen gelegen. Die Magwitzer saßen im saßen im ständigen Wechsel verschiedenen vogtländischen Ortschaften. Diese familie zählte im 13. und 14. Jahrhundert zu den bedeutendsten Vasallengeschlechtern des Vögte von Straßberg und Plauen. Auch dienten Familienmitglieder dem deutschen Ritterorden in Preußen und standen zu den Deutschordensherren von Plauen in enger Beziehung, die das Johanniterkreuz als Ordenszeichen auf dem weißen Mantel führten. Und wir werden nicht fehl gehen, jenen Jacobus Magwitz als einen der Deutschordensherren, die ja gerade im Vogtland (Plauen, Reichenbach, Adorf) Niederlassungen hatten, zu betrachten.

Mit der anderen Einritzung einem verkürzten zweischneidigen mittelalterlichen Schwert mit Knauf und Parierstange wird nicht die Mordwaffe dargestellt, sondern sie kennzeichnet in symbolhafter Bedeutung den rechtlichen Tatbestand der Todschlagsühne. G.A. Kuhfahl vertritt zwar die Ansicht, dass das Richtschwert allgemein nicht in Betracht komme und als Symbol der Rechtsvollstreckung unangebracht sei. Hinzu käme noch, dass ein Richtschwert nie mit einer Spitze, wie man sie auf zahlreichen Steinkreuzen finden kann, versehen wäre. Dem können wir aber entgegen halten, dass die zeitgenössischen Maler und Bildschnitzer diesen Unterschied nicht kennen. So wird das Attribut der heiligen Katharina, das Richtschwert, auf Gemälden und Plastiken beinahe ständig zweischneidiges spitzes Richtschwert beigefügt.

Eine besondere Bemerkung verdient schließlich die eingeritzte Jahreszahl 1701:

Schon der Bericht von 1910 über „Gedenksteine, Denkmäler und Gedenkbäume im Weichbilde Kirchbergs“ bemerkt, diese sei „möglicherweise später angebracht“. Andererseits gibt A. Bär in seiner Publikation von 1898 keine Jahreszahl an; er hat diese wohl nicht übersehen, sondern eher nicht gekannt. Sie wurde erst in den bereits liegenden Stein eingeritzt. Abgesehen davon, dass die Ziffern nicht so tief eingearbeitet sind wie die beiden aussagekräftigen Einritzungen von Kreuz und Schwert, gehören sie ihrem Duktus nach in das 19. Jahrhundert. Die „7“ der Jahreszahl, mit Wellenlinie und Schrägstrich versehen, entspricht nicht der gebräuchlichen Schreibweise der zeit um 1700, wie es an den beispielsweise in Kirchberg zahlreich erhaltenen Türschlußsteinen zu beobachten ist, die bis Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Man hat den Stein einfach interessant machen wollen und mit dieser Jahreszahl später nachgeholfen!

Es ist nur zu verständlich, dass dieses seiner Kreuzarme beraubte, über 470 Jahre alte Sühnekreuz in der Vergangenheit nicht erkannt und falsch gedeutet wurde. Die Symbolhaften Zeichen des ausgehenden Mittelalters sind daher verkannt worden und zur sagenhaften Begebenheit mit lokalen Bezügen verworben, die dem Sachverhalt, wie er sich jetzt herausstellt, nicht entspricht.

Das Ergebnis ist den Vergleichen mit anderen Sühnekreuzen und den in diesem Falle glücklicherweise vorhandenen Nachrichten zu verdanken. Die Forschung am Einzelfall will hierdurch ihren Beitrag leisten zur Ausfüllung des vorgelegten Materials mittelalterlicher Steinkreuze in Sachsen.